身体の不調は個性?

こんにちは!

パーソナルケア アインの畠山です。

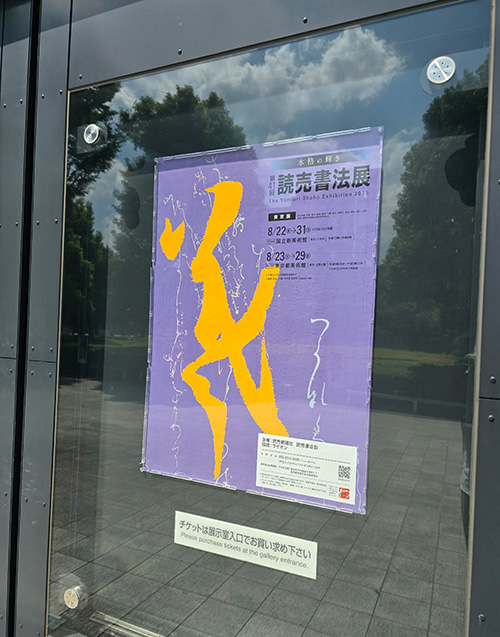

先日、知人の作品が展示されている書道展に行ってきました。

出展している方々の文字の優美さはもちろんのことその文字に込められた世界観を強く感じてきました。

とはいえ国立新美術館の一階から三階までのフロアにずらずらっと並ぶとかなりの作品数です。

一つ一つに時間を掛けて見て回るのは難しそうなので少し駆け足で回ることにしました。

そうして様々な作品を鑑賞しているうちにふとこんなことを思いました。

「それぞれの作品の中から個性をどのように見出せばいいのだろうか」

私は文字を見極める技量はありませんし、書道の正解もわかりません。

ただこの数々の作品の中から心に残る作品とはどういうものだろう、と思いを巡らせながら見て回りました。

以前四十の手習いとして始めた書道ですが、今では楷書、行書、草書が書かれたお手本を見ながら毎日筆ペンで書いています。他にも書道には篆書(てんしょ)と隷書(れいしょ)の計五つの書体があります。

文字の変遷を辿れば秦の始皇帝の時代に文字の統一を行いましたが、それまでの中国では7つの国(秦、斉、楚、燕、韓、趙、魏)がありそれぞれに文字があったそうです。

想像してみましょう。

例えば「馬」という文字が7つも存在したら確かに混乱します。

日本で例えるならば方言みたいなものでしょうか。

言葉の場合、音で理解しなんとなく意味が伝わることはありますが、文字の場合は全く形が違ってしまっては連想することも難しいかもしれません。

文字が統一されたのは皆が共通の言語として理解するための施策で、五つの書体が生まれたのは文字の見た目からの意味合いを損なわず書きやすくしたり、速記に対して適した文字への変革もあったように思います。

草書の練習をする時は、自分の感覚を出し切る気持ちで書くことができて楽しいのですが、知識が無いと文字の意味として書を理解しきれず、やや絵画的な受け止め方になります。

楷書は文字のお手本としての基本が詰まっているように思いますが、ここで個性を出そうと思ったら相当な技術を要するのではないでしょうか。

そうなると行書が一番個性を発揮しやすい書体なのかもしれません。

展示されている作品の傾向としては篆書、隷書、楷書が1割ぐらいです。

行書と草書の区別がわかりにくい作品もありましたが行書の方が多かったように思います。

私の感想としては、展示されているたくさんの作品の中でも知人の作品が特に個性を放っているように見えました。

草書と行書の要素を絶妙なバランスで合わせ持ったような文字。

字としての理解も出来るうえ、尚且つ他の人達の作品よりも個性を感じました。

相田みつをさんの文字のように、誰が書いたかわかる文字と言えばいいでしょうか。

現在私も「綺麗に書きたい」という気持ちの他に「自分が書いたという証明」のようなものがそこに表れるといいなと思い書道を続けているからか、その知人の作品がひときわ輝いて見えました。

さて、ここからが本日のテーマ『身体の不調は個性?』です。

既に書道の個性はお伝えした通りですが、それを身体の視点から見てどうお伝えしようかと考えた時、それは「姿勢」である、と思いました。

姿勢はその人の個性を表しています。

どんな姿勢であってもその人にとってのその姿勢は自然であり正解だとは思うのですが、ここで一つ着目しなければならないのが、その姿勢でいて普段辛くないかどうかです。

生活をしていて不調があるのならば姿勢を改善しなければなりません。

そうなった場合、病院なり整体なりに行って色々と診断をされ、加齢や姿勢の悪さに気付かされるのです。

もしも今の時点で身体に何らかの不調を感じているならば、自分の姿勢に着目する必要があると思います。

そこで私は姿勢に関して以下の4つの着目すべき点があると思っています。

・身体の使い方

・呼吸

・食生活

・心の状態

身体の使い方に関しては今までにもたくさんお伝えしてきたのでわかっていただけると思います。

身体の使い方を意識することで姿勢は変わります。

逆にそこに意識がいっていない方は、普段の生活の動きが定着している可能性があります。

特に1日の大半を仕事に費やしているならば、その姿勢が定着してしまうことが多いでしょう。

呼吸も身体の使い方が似ているのですが、身体の使い方イコール呼吸とはなりにくいからです。

呼吸も普段の生活に引っ張られていることが多いのですが、呼吸の場合はそれだけでなく生活環境も関わっています。

例えば、家族の会話の習慣がない場合など、当たり前ですが相手に伝わるようにお腹を使って喋る機会がありません。

声が大きい方は無意識に呼吸をコントロールすることができており、自然と重心が上がりにくく安定しやすい身体の使い方をしている傾向にあります。

食生活は、1日の栄養素をバランス良く採れている方は太ることもなく自然と身体のバランスを取りやすくなっています。

お腹が出ている方やBMIの数値が高い方ですと、1日のカロリー摂取量に対しての運動の質が気になるところです。

特別激しい運動というより、単に歩くということが足りてない気がします。

歩行はお腹を使うことにも繋がる運動です。

そして身体の使い方とも密接ではあるのですが、まずは行動を起こすという前向きな気持ちも姿勢に影響していきます。

このように前向きに行動すること自体が代謝を上げることにも繋がるので是非とも意識して欲しいです。

肩や背中には心の状態の影響が出やすいです。

ネガティブな心境において人は背中を固くして身体を丸めようとする傾向にあるようです。

身体の表層が緊張してくると呼吸するための呼吸筋を過剰に動かしてしまい呼吸を浅くしてしまっているからだと考えられます。

このように様々な生活環境の影響を受けて姿勢は形成されています。

ですから今ある姿勢は自分の生きてきた証でもあり、不調の原因を辿る手がかりにもなると思うのです。

今までは「身体の使い方」や「呼吸」のことをお伝えしてきましたが、加えて「食生活」や「心の状態」も身体の健康維持のチェック項目の参考になるのではないでしょうか。

心の状態は、以前ご紹介した「リセットの視点」や「心の充電や呼吸」の記事も改善の参考にしていただけたらと思います。

本日のテーマ『身体の不調は個性?』は以上になります。

身体に痛みがあるとどうしても薬などに頼りがちになります。

薬は対処療法になるので、その時は改善できても症状の再発が多く見られます。

快適な生活を送るためには安易に薬に頼るのではなく、根本の原因を探っていくことも大切なのではと、

40代最後の歳に色々と考えさせられる私でした。

あなたの身体がもっと使いやすくなって、毎日が充実した1日になることを切に願っています。

何か分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

本日の癒し画像

落ちかけのマジックアワー